(在公号仙侠小定国事先发布,转载需授权哟)

1959年8月22日16时,正好是金门炮战一周年。这一天是双日,按照“逢单炮击,逢双不打”的默契,两岸暂时进入了休战状态。

可这时的金门岛,却依旧笼罩在“轰!轰!轰!”地巨大声响中。随着越来越多的爆炸不断发出巨大而又刺耳的响声,山上也开始不断地向四周喷射出黑的、白的、灰的、棕的烟气,刹那间,四处迅速被覆盖上了一层层越来越厚的硝烟,山上的巨石纷纷被猛烈的火药引爆成了大小不一的碎石,这些碎裂的飞石像受惊的苍蝇一样四处乱飞,火速突破了朦胧的烟尘屏障,然后又纷纷像狂暴雨滴一样猛烈地砸向四周,让大地的颤抖变得更加厉害。可突然间,这一切就像是被施了停止符一样,一切都停止了,坑坑洼洼的地上散落着大小不一的不同石子,这些躺着的破碎石子悄无声息地抗议着刚才的炸山的爆烈。这时,一股混杂着海咸与尸腐腥味的强劲海风从海上吹来,冲散了浓重刺鼻的硝味。随着烟尘散去,炸开的地方也露出了一块质地不同的三合土。显然,这是一座深藏在金门的古墓。

这是谁?为什么会埋在这座孤独的小岛上?

站在这座坐西朝东的墓旁眺望远方,抬头就会发现,前面可以看到一座已经被糟蹋得不成样子的天然湖泊——古岗湖,顺着古岗湖将视线转向右边的梁山,会发现在山顶有不少石头,有一块巨石绝不似自然形成,而更像是人类有意做的一个人工标记。视线继续向右移动,会发现在古墓的右前方,能看到大帽山脚下倒塌巨石上的“汉影云”三个楷书大字,在“云”的旁边,还留下了一个触目惊心的、被强行断裂开的巨大缺口,“根”字已变成碎石不知去向,剩下的这三个文字在斜阳的照耀下显得更加黯淡模糊,如同身患重病的苍老巨人在低声诉说着自己的悲惨遭遇。看到这一番布局,不禁让人想到了“左青龙、右白虎”的风水格局,很显然,这是有意选定的风水宝地!能在金门这种小破岛选风水宝地的,非富即贵!而“汉影云根”几个字,又暴露了这座墓的真正主人——鲁王朱以海。

于是,台湾军方迅速停止了炸山取石,派人前去勘察,果然发现了《皇明监国鲁王圹志》。于是,湮没了300年的鲁王墓再见天日。

出土的《皇明监国鲁王圹志》只是详细地介绍了鲁王朱以海辉煌的家世、战斗的一生和妻子的遭遇,并解释了葬于此地的原因,并未对他有多少评价。我们来看看圹志:

皇明监国鲁王圹志

监国鲁王讳以海,字巨川,号恒山,别号常石。始封先王讳檀,为高皇帝第九子,分藩山东兖州,王为其十世孙。世系详见《玉牒》。王祖父是恭王颐坦,父亲是肃王寿镛,传位于王的兄弟、三庶子安王以派。崇祯十五年(1642年)冬,清虏兵临兖州,安王及第一子、第四弟以洐、第五弟以江俱同日殉难。山东巡抚奏称,王以第六庶子,母王氏所生,授镇国将军。部覆:应继王位。于崇祯十七年四月初四册封为鲁王。才三月初旬,使臣持节刚出北都京师即告陷落,山东骚动,王只得南迁。

弘光帝继位南都,移封王于浙江台州。南中不守,虏骑迫近钱塘,浙东诸臣竖义旗,拥王监国于绍兴,时为弘光乙酉(1645年)闰六月间事。次年(1646年)仲夏,浙东兵溃,王浮海入舟山,会闽中舟师,迎王至中左所,复移师琅琦(岐),附省诸邑屡有克复,虏援兵至,复者尽失,王又再抵舟山,躬率水师入姑苏洋,迎截虏舟,而浙虏乘机捣登舟山,竟不可援。王集余众南来,闻永历皇上正位粤西,甚喜,遂上疏辞监国,栖于金门,至丙申徙南澳,居三年,己亥夏,复至金门,自鲁至浙、闽、澳,首尾凡十八年。王困于海上,力图光复,虽末路而仍养晦,匡扶之志一日未懈。

王素有哮疾,壬寅(1662年)十一月十三日,中痰而薨。距生万历戊午(1618年)五月十五日,年仅四十有五,痛哉!

元妃张氏,济宁州张有光长女,原浙江宁波人,兖陷殉节。继妃张氏,亦宁波人,舟山破日,投井而死。有子六,皆庶出,第一子、第三子在兖陷虏,存亡未卜,次子卒于南中,第四子弘槮、第五子弘朴、第六子弘栋,俱在北蒙难。仅存夫人,今晋封次妃陈氏,遗腹八月。女子三,长为继妃张氏所生,选闽安侯周瑞长男衍昌为仪宾;未嫔尚二女,俱陈氏出,未字。

岛上风鹤,不敢停棺,卜地于金城东门外之青山,穴坐酉向卯,其地前有巨湖,右有石峰,王屡游其地,题“汉影云根”四字于石,可知王十分乐意葬于此地,于是在该月廿二日辛酉安厝。

按会典亲藩营葬规定,奉旨翰林官撰圹志。礼部议谥。今圣天子远在滇云,道路阻梗,未及上请,姑同岛上诸文武叙王本末及生薨年月,勒石藏墓穴中,指日中兴,特旨赐谥改葬,此亦足备考订。

永历十六年(1662年)十二月廿二日,辽藩宁靖王宗臣术桂同文武官谨志。

这是根据《监国鲁王圹志》稍微做了个别改动,个别词语换成了大家能看懂的意思。

圹志的文字不仅非常简洁,而且很通俗,没有用很艰深的文言去表达,让人一看就懂。

圹志的出土,确定了鲁王的真墓所在,证明了清朝道光十二年(1832年)发现的鲁王墓只不过是假墓。同时,也让清人通过纂修《明史》公开散播的“(郑)成功使人沉(鲁王)之海中”的险恶政治谣言终于不攻自破,还了郑成功的清白。

值得一提的是,在圹志右前方的“汉影云根”的后面,还刻有四位明臣写的四首律诗:

监国鲁王遵澥而南,驾言斯岛,挥翰勒石,为汉影云根四窝[窠]字,意念深矣。倬等瞻诵之余,同赋诗志慨。

十年潜见寄波涛,手斸虬螭端紫囐高。江左匡勋[勷]余拄颊,澥邦戾止事挥毫。为章影续扶桑炎[焰],匪石根维砥枯牢。他日曰归仍带砺,从公倍忆旧誉髦。诸葛倬

郊埛[垧]野望洒清濯,何处崔嵬森羽翯。趋走山精挥笔花,纵横字势端龙角。静观汉影识高深,顶立云根崇澥岳。湖水近知日月心,波光时暎[映]晴光卓。吴兆炜

翰墨题分娄胃乡,浯山曾似太山长。青藜笔掞云根外,鸿宝函开汉影傍。僊[仙]岛凫鸥多气色,江村草木有晖光。衮衣是处謌[歌]遵渚,会见崇朝一苇航。郑缵祖

峰阳蝌蚪志文雄,忽辍骊珠碧练东。汉影昭回催澥曙,云根菁蒨擘秋空。苔花绣撷烟霞地,墨露香传草木风。最是巨灵饶气色,静看一叶化江红。郑缵绪

永历岁次甲午秋仲朔 恭题

这四首诗可以说写得非常晦涩,用了不少典故和通假字,显然要比圹志写的难懂得多。不过,抛除晦涩的诗词,只看开头结尾,可以发现,开头是为了交代背景:鲁王南下金门,并留下“汉影云根”,大臣们于是作了这些应制诗。结尾的日期也挺有意思,用的是“永历岁次甲午秋仲朔”,而在交代背景时,则用的是“监国鲁王”这个名称。这表明,永历八年甲午(1654年)仲秋八月一日时,鲁王虽然已经去掉了监国称号,但时间不久,所以大家依然是习惯性地使用“监国鲁王”的称呼。而此前,鲁王在敕谕贡生朱之瑜的诏书中的落款是监国鲁九年(1654年)三月,这表明,鲁王在抵达金门后,因为受制于盟友郑成功的原因,被迫取消了监国称号。可以说,短短几句话,信息量极大。

再回到圹志本身,通过散发着幽暗光芒的圹志记录,我们仿佛被时间机器带回了那个刀与血的时代。

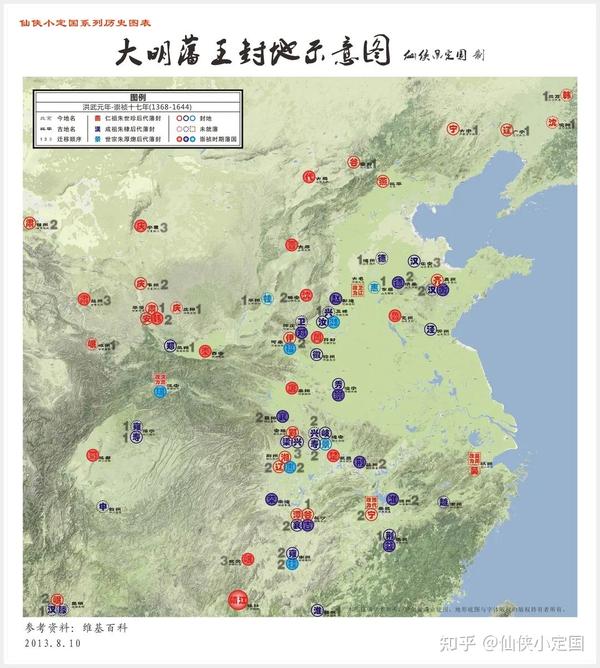

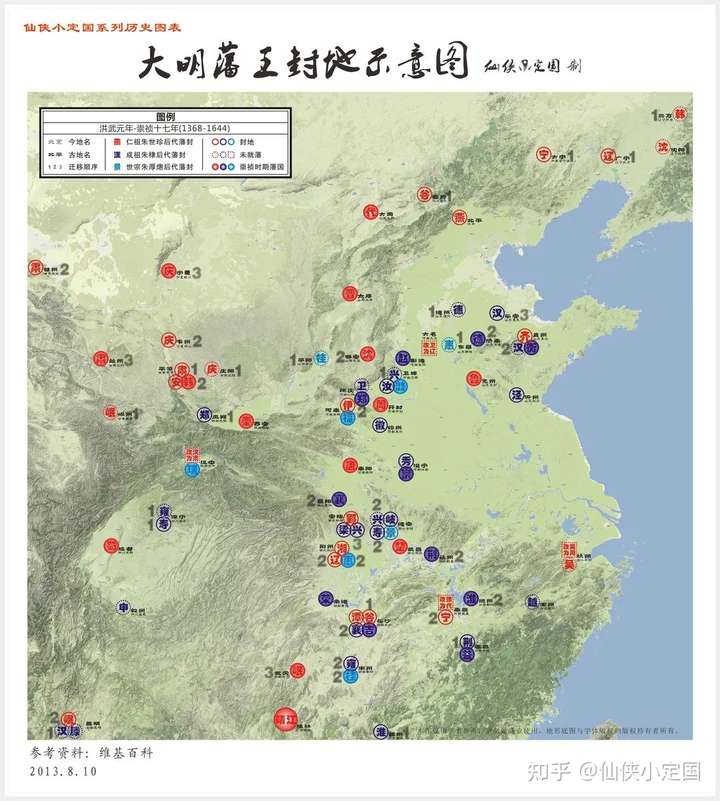

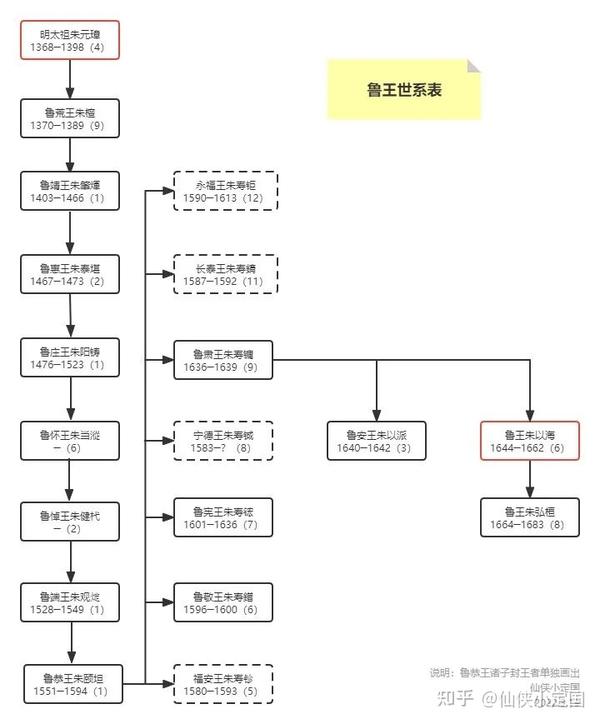

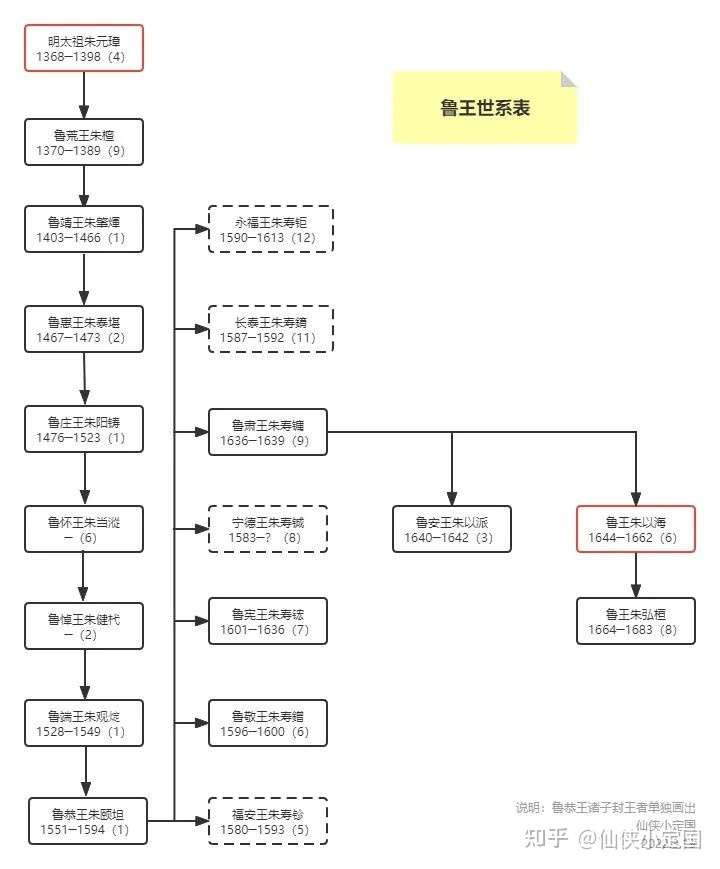

我们先从鲁王的祖先开始聊起。明太祖朱元璋在打下天下后,陆续封建诸王,以便“夹辅王室”。鲁王的先祖朱檀作为明太祖朱元璋的第九子,刚出生就成为洪武三年(1370年)第一批被封为王的儿子。洪武十八年(1385年)时,朱檀前往山东兖州就藩。

此时的藩王,权力极大,是可以统领军队的,在战时甚至可以调遣地方“守镇兵”,可以说权力极大。在经历过藩王削藩之后,朝廷逐渐又形成了一套完整而严密的“藩禁”,彻底地剥夺了宗室从政的机会,很多宗室如同被囚禁的“弃物”,陷入贫困化。不过,对于金字塔顶部的高阶宗室成员来说,朝廷的在政治上的打压影响并不大,并不妨碍他们依然能够过上绝大多数人过不上的奢侈米虫生活,这也是人类金字塔权力结构的常态。

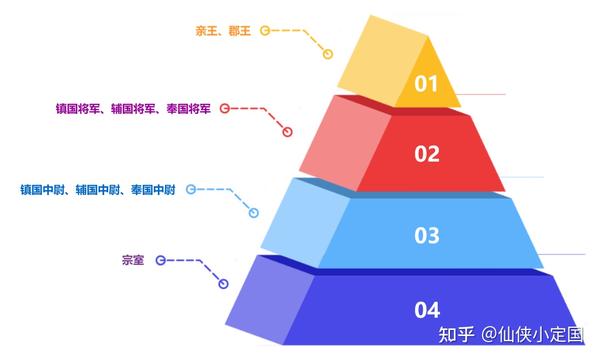

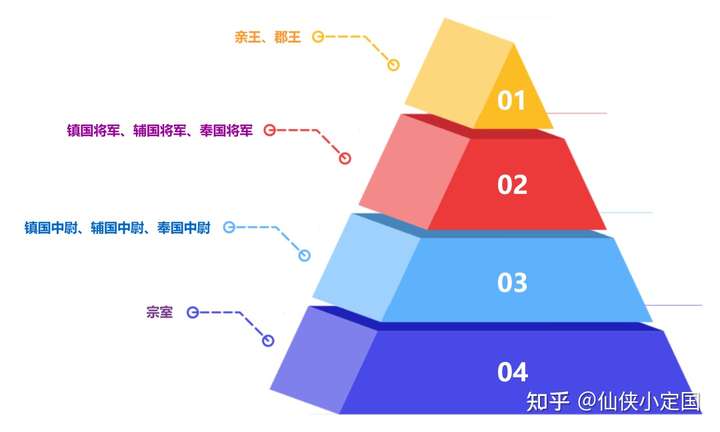

事实上,能过上上层生活的,永远都是少数,绝大多数人都只能过中下层生活,即便是统治阶级内部,也同样有上下层之分。以藩王为例,根据朱元璋的规矩,除被立为皇太子的嫡长子外,其余的皇子皆是亲王;亲王的嫡长子是爵位继承人,而其余诸子都是郡王,郡王之下又按世系依次会被封为镇国将军、辅国将军、奉国将军、镇国中尉、辅国中尉、奉国中尉,奉国中尉的嫡长子仍然可以取得爵位,其余儿子就被统称为宗室。

按照这个规定,金字塔尖毫无疑问是亲王,再往下就是郡王,这两个王属于金字塔的塔顶阶层;塔身阶层则包含三大将军,三大中尉则是属于宗室的塔底阶层,当然,还有更惨的炮灰宗室属于塔基底部。这些人身处阶层不同,命运也就大不相同。幸运的是,鲁王朱以海的父兄都是亲王。

本来按照制度,亲王的儿子是应该被封为郡王,但鲁藩有特殊的藩情,所以导致朱以海的祖父鲁恭王朱颐坦之后,鲁王就没有宗室成员再被封为郡王了。本来,鲁恭王的继承人是六子鲁敬王朱寿鏳,身为九子的鲁肃王朱寿镛只能被封为泰兴王,而朱以海作为朱寿镛六子,是崇祯六年(1633年)被封为镇国将军的。

由于鲁恭王后人中,几个儿子不是早死就是无子,导致泰兴王朱寿镛于崇祯九年(1636年)成功捡漏继位继承了王位。但朱以海被封为镇国将军时,他父亲并没有晋封为亲王,等父兄先后封王后,朱以海这个镇国将军也没有再升为郡王。这就造成了朱以海虽然名义上只是属于宗室中层成员,但实际政治地位却远高于普通的中层宗室成员的现象,算是属于介于中高层之间的宗室成员。这种情况很有点像靖江王,名义上地位虽然不高,但尊贵程度却远在其他宗室之上。

作为不起眼的庶六子,正常情况下,朱以海一辈子就是个庸碌无为、混吃等死的躺平咸鱼王子。然而,崇祯十五年(1642年)冬,清军的入寇,改变了一切。谁也没想到会出现清军破关入侵山东兖州的黑天鹅事件。结果几个哥哥都不幸遇难!这样一来,侥幸机智活下来的镇国将军朱以海按照继承顺位,就成了鲁王的当然继承人。

可以说,这完全是让人意想不到的天上掉馅饼!更让人意想不到的是,在他继承鲁王王位的第二年,就成功成为大明的监国。什么叫做意外?什么叫做惊喜?自然就是躺着躺着,突然天上掉下一个馅饼砸中你的脑袋,这就是“天命所归”的狗屎运!不服气?那就憋着!为啥人家不努力、不争取就可以这样运气爆棚?只能说有人就是有这个好命!“万般皆是命,半点不由人”,说的就的他和永历帝这样“命中注定”的。有了这个“命”,无论运再差再怎么坎坷,也是人上人的命。如果没这个命,就是一时的运再好,也会丢掉。虽然运是偶然的,但命却是必然的,无数个偶然,就汇集成了必然。虽然在遭遇时运的变化是可以选择的,但无论怎么选择,有人的最终结局却是注定的。

这么说,可能很多人都会反对,觉得我搞封建迷信,是唯心主义,但是如果把“命运”当成“历史的必然性和偶然性”,就可以理解了。

什么是必然性?就是你把一枚硬币扔下去,不管正面反面,掉在哪个位置上,只要抛出去,结局就注定了。因为不管是正还是反,硬币总是会落地的。偶然性是什么?那就是正常抛硬币时,一般情况下不会抛出圈,但有时间也会有意外,比如从桌子上掉下去滚很远,或者遇到什么障碍物,甚至会遇到特殊情况,比如突然吹过来一阵大风,或者附近有磁场干扰,甚至硬币掉到找不到的地方了,这些都是属于不可预知的运。这些特殊情况都会对硬币的结果造成极大的影响,这就和我们现在说的所谓“风口的猪能飞起来”,以及“困在系统中的人”很像,会对人的命运产生巨大的影响。

那有没有办法通过算命进行预测呢?有的,但很难!为什么?因为复杂的人类社会是没有办法像抛硬币这种简单的游戏一样进行简单的计算的。如果我们把历史当成沙盘游戏,或者说是虚拟历史世界,人物就是里面的游戏角色,那么在游戏中,游戏角色的命运受到除了游戏系统算法的客观限制和角色本身的数据限制外,还会受到一系列“运”的变数。这种“运”是不可知的,虽然也可以通过复杂的参数推演出不同的剧本,但这种运算成本显然是极高的。当然,在系统的设定下,每个角色的命其实都已经暗中标注好了价码,毕竟无论角色怎么努力,很多大方向还是可以根据已知的设定参数进行粗略预测的,哪怕中间的“运”会因为各种原因出现很多误差,但并不会妨碍大方向。问题是,要想将地球上的人类和客观环境彻底数字化,显然是难度极大的事情。除非人类能将地球上的一切影响因素都写入程序进行推演,说不定能推出准确的命运,因为所有的因素都考虑进去的话,无论怎么选择,基本都在智能程序的算计之中,你走一步,程序就可以看到十步后的选择了。

过去传统算命试图通过占卜天意或者年月日时的时间维度来推算人的命运,可以理解为对命运概率或数学模型的简化。不过如果要想更加精确地进行推演,难度就大很多了。在明朝历史上,就有个很有名的算命故事,就是说明太祖朱元璋登基后找和自己八字相同的人,结果对方只是个老农,两个人的命差十万八千里。即便是同时代做到帝国高层的,如隆庆帝和严嵩就八字相同,但一个是皇帝一个是首辅大学士,地位也相差万里。

为什么会这样呢?因为个人命运成败仅仅只是小道,在个人之上,还有两个更大的客观环境制约——国运兴衰和天道轮回。这些影响个人命运的变数有没有算进去?没有?那只看个人的就误差很大了。因为就像抽样调查一样,数据是不完整的,可能正常时期还没啥事,影响不大,但遇到特殊变化时期,这数据就差得离谱了,会变得非常不准确。显然人类是没有办法将完整的数据都输入系统进行演算的,一点点的变化影响还不大,但各种偶然积少成多,迟早会由量变引起质变的突变,这种连续性的偶然性也就变成了必然性。

回过头来再说鲁王的“命”。命是什么?天生的!比如你父母是谁,你的出生环境,这个是没法变的,是由天定的,在“投胎”的那一刻,你的命就已经被决定了,怎么投胎是你没有办法决定的!这就是“命”。那什么是“命中注定”呢?比如你投胎为皇帝嫡长子,这就是天生“命中注定”。那鲁王和永历怎么就“天命所归”“命中注定”了呢?这里又涉及到了“偶然中的必然”。为什么这么多藩王,鲁王就能脱颖而出?有句话叫“时势造英雄”,大环境变了,个人命运也会跟着变化,不然,就凭朱以海不起眼的庶六子身份,正常情况下再怎么努力,也不可能爬到监国的位置的,能成藩王已经成为他的天花板了,正常情况下更大的可能只会是一名毫不起眼的镇国将军。所以一个人的命运,个人奋斗虽然重要,但历史进程更加重要!

崇祯十七年(1644年),朱以海刚被封为新鲁王,屁股还没坐热,结果就传出消息说,京师已经陷落了。靠近京师重地的山东自然骚动不已,朱以海只得赶紧南下,为啥?不赶紧麻利地跑路,等着和哥哥一样的下场么?

那朱以海是怎么从一个新藩王突然一下子变成监国的?这显然与局势的突变有着密切关联。

南京的弘光帝政权倒台后,朱以海正好就在浙江台州。在易服剃发令下达之后,江南地区士绅纷纷起来造反。东南人民自发抵抗的大背景,非常重要!没有这个大背景,是没有办法为鲁王的监国奠定基础的。只有有了这个大背景,鲁王才有机会分一杯羹。当然,这也仅仅只是有机会。他运气好在哪里呢?运气好就好在认识了在台州的监军江北陈函辉。在清朝官员招降时,当时鲁王正好卧病,使者逼着鲁王先把印信交出,与鲁王诗酒相得的陈函辉帮着鲁王挡了回去,说印册都丢了,只剩下图书可以上缴了。

这个借口也不是不可以,因为和其他藩王不一样的是,朱以海是北京失陷时才封的王,才当上就匆忙逃难南下的,所以这个理由并不会引起清方太大的怀疑。加上在陈函辉的坚持下,清朝使者被找个借口留了下来,这就给朱以海等人拖以待变的时机。幸运的是,这次江南士绅没有让他们失望,很快,余姚、会稽等地起义的消息就传来。

看到民心可用,时机成熟,陈函辉直接劝鲁王道:“国家大统再次断绝,大王作为高皇帝的子孙,急需在这里雪耻建邦!”(国统再绝矣!王亦高皇帝子孙也,雪耻建邦,于是乎在。盍急图之)天上突然掉下这么一个一辈子想都不敢想的大馅饼,鲁王不是惊喜,而是担忧:“现在国家仍处于祸乱之中,更不用说江南之地都没有办法保住,还能有什么希望?”(国家祸乱相仍,区区江南尚不能保,更何冀乎)谁知陈函辉听了这话后却非常不以为意:“大王,浙东沃野千里,南倚瓯闽,北据三江,环绕大海,士民忠义,这也是为何勾践能擒吴称霸的原因。”(不然;浙东沃野千里,南倚瓯、闽,北据三江,环以大海,士民忠义知勇,句践之所以霸也。)直接搬出了浙东的有利地形和越王勾践称霸的历史试图说服朱以海。

谁知道形势变化的比想象还要快。随着江南一片大乱,情势变得越来越有利于大明,陈函辉于是联络海门参将吴凯杀掉了清使,并用清朝使臣的脑袋祭旗并召开誓师大会。加上那段时间朱以海又得到了东阁大学士朱大典、原兵部尚书张国维、义兴军“都统制大将军”郑遵谦等人的拥戴与效忠,这才让鲁王开始变得有底气,改变了过去的想法。

可以说,外部环境的剧烈变化,是推动鲁王命运转折的重要条件。而鲁王的这一番杀清使祭旗的动作,不但振奋了抗清势力的士气,也提升了鲁王的名望,让鲁王成为浙东人士心目中的一面旗帜,这也算是鲁王监国比较特殊的地方。

其他监国就没有这个好运气了。比如同样监国的益阳王朱慈炱哪怕既能“借受慈禧太后之命”,又可以“借勋镇方国安之推奉”,但还是没能得到多数地方实力派人物的承认。这是什么?这就是“势”,不以人为意志而转移的“势”,也可以理解为这就是他的命,而这种“势”一旦形成,个人即便再努力,也没用办法能够改变命运,只能垂死挣扎。无论是“常对人斥鲁王何得僭称监国”,还是派刺客刺杀鲁王,都改变不了大局。最后手下还是被鲁王御史李长祥所降伏,变得一蹶不振。同样是王,差距就是这么大。

该年(1645年)监国的靖江王朱亨嘉也是如此。论地方政治影响力甚至政治实力,即位已经七年的靖江王各方面实力都远比刚即位不久,没有什么自己班底,资源也不多的唐王、鲁王都要好太多,但架不住这两个藩王受到实力派支持。靖江王虽然有野心、有实力,还有自己的护卫,有着别的藩王没法比的条件。但他需要一个好的时机,还得护卫用得好,才可以成功挟制地方,获得成功。

然而靖江王监国时机不对,监国时间比鲁王、唐王晚了两个月,此时地方基本都已经承认唐王政权的政治合法性,靖江王再跳出来就是搞破坏了。而且当时的抗清重心也在东南,而非荒远偏僻的广西桂林。

时势可以造就英雄,也可以毁掉枭雄的梦想。不恰当的时机,加上远离抗清中心,又没有办法获得实力派支持,这就导致靖江王即便实力比鲁王、唐王更强,但势不在靖,依然没有办法成功!这就是形势比人强!没有皇帝命,硬要做皇帝梦的下场,只能是成为隆武帝的政治献祭品。

如果靖江王能看清大势,静待时机,在永历帝称帝后暴露逃亡怕死本性时振高一呼,趁机收拾人心,起码可以争取更多支持,为进一步翻身打下良好基础。可惜靖江王在错误的时间犯下不可原谅的错误,这也造成了他比桂王更加悲惨的下场。

至于唐王朱聿鐭,为什么就能造成这么大的影响呢?一是他是隆武帝的亲弟弟,有着“兄终弟及”的先天政治优势,这是其他藩王所不能比的;二是借着“兄终弟及”的政治优势,直接获得了隆武帝的政治班底支持,这是一笔非常丰沛的政治资源。三是监国不过十日的永历帝,在听闻敌警后就匆匆从广东肇庆逃到了广西梧州,主动丢弃了自己手上掌握的政治主导权,削弱了自身的政治合法性,可以说是大失天下人望。

在这种人心浮动的背景下,历史终于给了唐王一个机会,唐王也很敏锐地抓住了这个时机。然而,唐王“攘外必先安内”的做法,让清军抓住了漏洞,不但导致了唐王建立的绍武政权覆灭,也让整个广东沦陷,南明战略回旋余地遭到严重压缩。可以说无论是从历史地位还是当时的影响来说,唐王称帝造成的后果要比益阳王、靖江王等人都要严重得多。

值得一提的是,鲁王也和益阳王与靖江王、唐王等人一样被针对,甚至还和实力强大的隆武帝闹出了非常严重的摩擦,开始是隆武朝廷的兵科给事中刘中藻在鲁监国的地盘大挖墙脚,很多鲁王的大臣都偷偷地向隆武帝称臣,隆武帝也毫不客气地册封鲁王小朝廷的官员官职,后来竟然直接发展到了隆武朝廷公然派御史陆清源公开在浙东四处散发隆武帝敕谕,给鲁军到处发军饷,造成他被杀的严重悲剧。

作为反击和报复,鲁王也学隆武帝和益阳王,派左军都督裘兆锦、行人林必达封公然封郑芝龙兄弟为公爵。对于鲁王的报复,隆武帝也不含糊,直接把他们抓起来,甚至还杀掉了鲁监国的使者、总兵陈谦。当然,事情闹到了这个地步,鲁王为什么没有和益阳王、靖江王等人一样成失败呢?

这里既有必然性,也有偶然性。必然性是什么?就是天不亡鲁的“势”!前文提到,鲁王能够监国有一个大背景,那就是东南地区的人民自发抵抗,这是鲁王政权得以成立的基础。义军林立的现象,虽然导致鲁王政权内部爆发了“正兵、义兵分饷”之争,但值得注意的是,在掌握义军的大臣中,有几个人对鲁王的决策影响极大,如在朝中政治分量很重、深受鲁王信用,而且在鲁监国政权都做过兵部尚书和大学士的张国维、陈函辉、熊汝霖等大臣都是坚决反对从唐的。

需要指出的是,张国维、陈函辉、熊汝霖这三人都是浙东本地进士出身,代表着部分浙东抗清势力的想法,有着自己的义兵势力,而且张国维早在崇祯末年就已经官居兵部尚书,政治影响很大,陈函辉更是鲁王的铁杆支持者。这些重要政治人物的在内部给鲁王的坚定支持,也给了鲁王能够坚持政治自主性的底气。没有以张国维、陈函辉为代表的有影响的抗清势力领袖坚定支持,鲁王是很难抗住大势的。这些都是益阳王与靖江王等藩王所不具备的条件。

偶然性在哪里?就在于鲁王意外地很能撑。与隆武帝短短一年就倒台不同,鲁王屡战屡败,却一直都没事,一直活到了永历帝遇害,见证了南明的兴衰。在历史上,往往只有活到最后,熬死所有对手的人才是最后的赢家。很显然,隆武帝是那个失败者,他仅仅只当了一年皇帝就遇害了,在位期间几次都没能压服已经成势的鲁王,加上战败的鲁王不走寻常路,败了直接走海路,又运气比较好,在海上一直没有被敌人捉走。可以说,隆武帝的迅速倒台,加上鲁王不走寻常路,有效地延续和扩大了鲁王势力的政治影响力。如果隆武政权能够长期坚持下去,即便是已成小势的鲁王恐怕终究也会落得和益阳王与靖江王等监国藩王一样的下场。

在时代大势的滚滚巨浪面前,每一个人物的命运,都是非常渺小的,没有办法与时代巨浪进行正面对抗。即便像鲁王这样灵巧的冲浪者,不停地在巨浪的边缘不断地躲闪着四方扑过来的浪头,也只能勉强保命,而更多的人却在这个过程中被滚滚巨浪带走。

躲过了重重滔天巨浪的鲁王,最终在金门辞去了监国。于是,这才有了前文提到的“汉影云根”题词和大臣应制诗。当然,对于鲁王为什么会突然辞去监国,鲁王圹志也有解释,那就是:“闻永历皇上正位粤西,甚喜,遂上疏辞监国”。不过,这显然只是托词,在隆武帝如此巨大的政治压力之下,鲁王都拒绝辞去监国称臣,到了鲁监国九年(1654年)上半年就突然想开了,要辞职不干了,说出来谁信?我们还是要从内外两个方向找原因。

先说外因。其实史书上都有记载:郑成功试图改编、吞并鲁军,如郑成功就将鲁系大将张名振、周鹤芝、阮骏任命为水师镇,后来一些鲁王的属下也不得不投奔郑成功。而且郑成功对鲁王也很不友好,用鲁王身边人的话,叫郑成功“卑王”,所谓“卑”,自然是轻视、凌辱的意思。郑成功怎么凌辱鲁王的呢?在鲁系大臣看来自然是不肯尊奉鲁王、礼节不到位。而且猜忌的郑成功还对鲁王一系大臣进行了严厉的监视,以至于鲁臣既不敢轻易赠答,也不敢轻易将作品示人。张煌言之类的忠臣更是不得不公开进行避嫌,鲁王更是被迫成为一个寄食在同事家的宾客。

可以说,人在屋檐下不得不低头。当自己丢掉了全部地盘,不得不长期借住别人家时,难免会被人嫌弃,哪怕人家表面礼节做得再好,也很难改变骨子里的倨傲。主人所在意的,主要还是两个:

一个是客人会不会在自己眼皮底下搞事,甚至以客易主。为了避免出现这种现象,就不得不对客人进行严密监视,这就让鲁系君臣感到非常不自由,连呼吸都有压抑的感觉,担心一不小心就会给自己惹上麻烦。可以说,安全与自由是存在悖论的,要安全,只能牺牲自由,所不同的是,牺牲多大程度的自由。牺牲的自由越多,人心越压抑。但对于主人家来说,安全才是最重要的,给了客人过多的自由,难保客人不起非分之想,一旦起冲突,只会造成两败俱伤,所以还不如一开始就盯死了,避免后面闹出大问题,那时候就是后悔也来不及了;

还有一个就是客人还剩下多大价值,能发挥多大余热。怎么利用他们发挥余热呢?自然是把客人拉到自己这边来,和自己一起行动,既团结了多数,又壮大自己的实力。这种做法也有效地分化了鲁王的人,导致的一些鲁臣的叛变。当然,一些中坚力量依然忠于鲁王,所以形成了这种一种微妙的同盟关系。

内因是什么?其实还是鲁王君臣自身的问题,内部一直矛盾重重无法做好团结,加上海岛天然割据形胜,让鲁王很难有效实现集权充分调度海上强藩,又大意丢掉了根据地,屡战屡败加上基本生活来源断绝,这就让粮尽弹绝的鲁军士气愈加低下。在这种情况下,无论是最重要的土地,还是其他重要生存资源,都不得不借助于郑成功。受制于人,加上自身可用来博弈的筹码不足,长此以往,自然就会导致人心离散。部分群体在失望之下,也只得投奔看起来更有前景的郑成功。可以说,内因才是主因。如果鲁王不想手下被拉走,就得有自己独立的土地、自己独立的粮饷供应系统以及一众愿意一心强力支持鲁王的能人志士。其中最关键的一条就是拥有一块专属于自己的独立土地,如果没有足够的安全领土,一切都无从谈起。

辞去监国后的鲁王,在盟友郑成功的阴影下,不得不转型成一个看起来不问世事的寓公。不过表面上的安心隐退,并不意味着他就不关心反清复明大业了。愿意淡泊生活,那是被逼所迫,但不妨碍鲁王依旧默默地关注着时局变化。“岛屿十年依故老,东南半壁望中原”(林树梅的《修前明鲁王墓即事》),说的就是鲁王晚年的真实写照。

永历十六年(1662年),机会终于来了。正在金门安心做寓公的鲁王收到了忠臣张煌言的书信。看着张煌言的信,鲁王内心深处的心弦再次受到了触动。此时的鲁王,脑海里不禁隐现出了过往的很多场景片段:

在王府内被一涌而来的清军四处追杀时躲避逃亡时的狼狈,

还没来得及享受成为鲁王的喜悦就因为京师陷落而不得不落难江南变成落魄王子,

在众多忠臣的支持下意气风发地担任监国誓师起兵反清,

得知清军越过钱塘江后连忙惊慌失措地匆忙乘船逃往海上,

在得知熊汝霖、郑遵谦、钱肃乐等忠臣遭到权臣郑彩迫害不幸丢失性命的消息后瞬间被深深地击痛并抽走了他仅剩的力气,

在外征战时得知大本营舟山陷入火海、世子被俘、忠烈殉国的消息后被迫跟着身边剩下的忠臣挥泪南下,

丧失了一切基地后又被迫在郑成功的压力下去掉监国名号向永历朝廷称臣,

……

想到这里,鲁王不禁神色黯然,轻轻抖了抖睫毛,眼中晶莹的泪水也止不住地缓缓流出,颤抖的老手随着身体的起伏也抖动得更加厉害了。突然,鲁王的呼吸也变得急促起来,紧接着又传来一阵剧烈的咳嗽声。近臣们知道,鲁王的哮喘又发作了。他们不知道的是,鲁王的日子已经所剩无几了。

十一月十三日,年仅四十五岁的鲁王怀着不甘与遗憾,离开了这个让他为之奋斗一生的世界。

得知鲁王病逝的消息后,大臣们在经过商议后,于永历十六年(1662年)十二月廿二日为后人留下了《皇明监国鲁王圹志》。

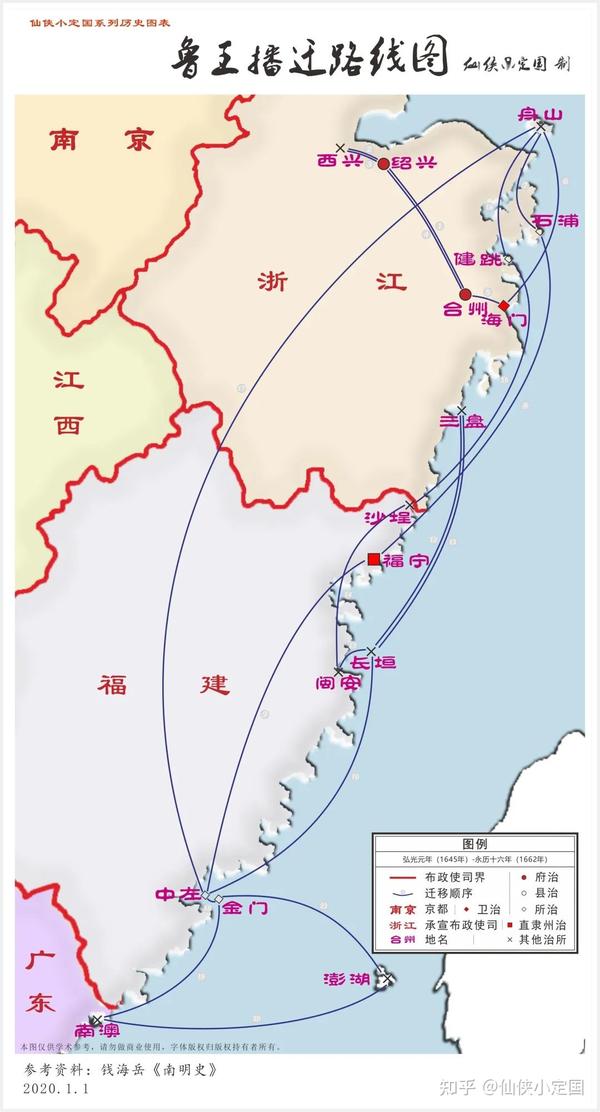

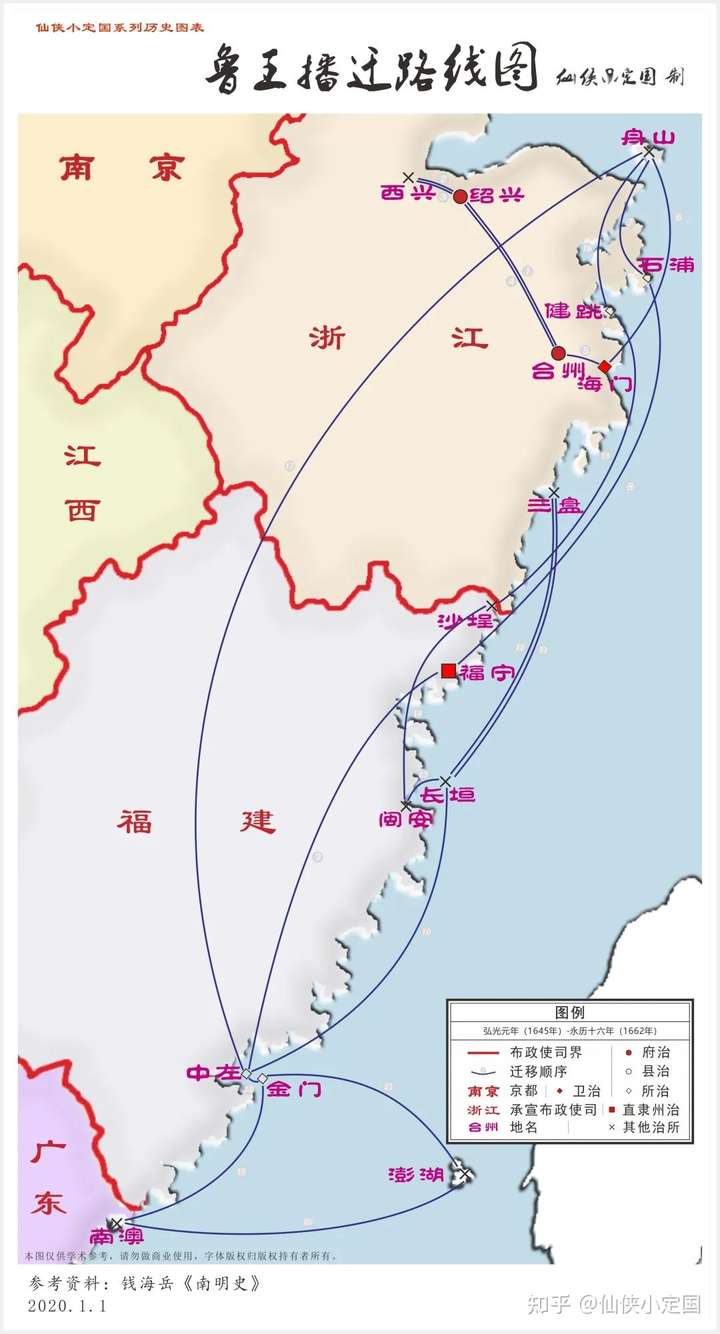

鲁王的一生,是流浪的一生,也是战斗的半生。他“以海水为金汤,舟楫为宫殿”,跑遍了东南沿海,台州、绍兴、西兴、海门、舟山、石浦、普陀、福宁、厦门、长垣、三盘、闽安、沙埕、健跳、金门、南澳、澎湖、金门这些地方,都留下了鲁王的行踪。即便后来鲁王不再监国,依然心忧国事,只是隐藏在心,很少表现在外。

……

鲁王逝后,遗腹子朱弘桓自动继位,后于永历三十七年(康熙二十二年,1683年)随郑氏降清。以鲁王为代表的明室余脉也彻底走入历史,被海浪卷入无情的大海中带走。

《南明史》

《皇明监国鲁王圹志》

《发现皇明监国鲁王墓记》

《金门明鲁王摩崖石刻“汉影云根”笺——并释明臣诸葛倬等四人瞻诵鲁王题字之诗刻》

《金门鲁王「汉影云根」摩崖石刻新解》

《春来杜宇莫啼冤——读林树梅《修前明鲁王墓即事》诗兼谈鲁王疑冢、真冢与新墓》

2022.3.19